Barrages, écluses

Passe bateauEcluse à sas

Le canal

Le barrage

Comme tous les animaux terrestres, l'homme dépend de l'eau douce, celle des

rivières, des étangs et des lacs, avec laquelle il vit en symbiose.

Les

nécessités de cette symbiose, le transport et la conservation de l'eau

ont fait naître une technologie de "contrôle des eaux en grandes

masses" grâce au barrage construit et au canal creusé.

La construction

d'un barrage en travers d'une rivière a pour effet d'élever artificiellement

la surface de l'eau, ce qui permet d'obtenir une hauteur de chute exploitable

à l'aide d'une roue ou d'une turbine.

Dés la fin de l'antiquité, les moulins

à eau ont commencé à se répandre et petit à petit, beaucoup de nos rivières

petites et moyennes ont été ainsi équipées de nombreux barrages nécessaires

à l'établissement de ces moulins.

Le barrage permet aujourd'hui, d'assurer un niveau (tirant) d'eau suffisant pour la navigation, de le réguler en période de sécheresse et de crues, de produire de l'électricité, etc...

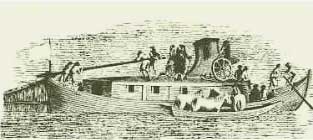

Le passe bateau

Le

maintien de la navigation sur les rivières

équipées de barrages pour les

moulins a donc nécessité la mise en place de dispositifs

permettant de

faire passer les bateaux

du bief haut au bief bas et réciproquement.

Le plus primitif consiste à faire passer le bateau par-dessus le barrage,

ou à côté, sur une rampe équipes de rouleaux.

Certaines de ces "rampes"

à bateaux sont restées en usage jusqu'à notre siècle, notamment dans le

marais Vendéen.

Il n'est utilisable que pour des bateaux de petite taille,

courts et solides; leur grand avantage est de ne pas coûter cher et de

n'entraîner aucune consommation d'eau.

Un autre procédé, plus pratique

mais bien primitif encore, permet le passage des bateaux plus importants,

ou de bois flottants.

Il consiste à pratiquer une ouverture dans le barrage,

"le pertuis", par où se précipite l'eau de la rivière en une

chute plus ou moins accentuée.

Le bateau peut franchir cette chute, rapidement

(et sportivement) à la descente, beaucoup plus péniblement à la remonte,

à grand renfort d'hommes, de chevaux et de cabestans.

Hors du passage

des bateaux, cette ouverture peut être obstruée par un dispositif mobile,

la "porte marinière".

L'imagination

des hommes de l'eau et des ingénieurs hydrauliciens s'est largement exercée

dans la conception de multiples modèles de portes.

La plus simple consiste

en un empilage de poutrelles horizontales maintenues dans deux gorges

ménagées dans la maçonnerie de part et d'autre du pertuis, et qui peuvent

être enlevées une à une, ou simultanément.

L'écluse à sas

L'écluse à sas est la clef de la navigation intérieure artificielle moderne.

Elle permet de faire monter ou descendre de plusieurs mètres n'importe quel bateau, sans aucun effort, par un simple déplacement d'eau.

L'écluse

moderne est constituée par un "sas" en maçonnerie.

Le fond de

ce sas est le "radier", les côtés sont les "bajoyers".

Dans la partie amont du sas, le radier forme un ressaut, le "busc"

qui permet de rattraper le niveau du fond du bief supérieur.

Aux deux

extrémités du sas, les portes en bois ou en acier, vont par paires, leurs

deux vantaux buttent l'un contre l'autre avec un certain angle et forment

ainsi une sorte de voûte à deux "claveaux" qui résiste bien

à la pression des eaux, ces portes sont dites "busquées".

Lorsqu'elles

sont ouvertes, elles viennent se placer dans des enfoncements de la maçonnerie

où elles s'effacent entièrement.

Ces

portes sont manœuvrées à l'aide de systèmes mécaniques plus ou moins

complexes logés dans l'épaisseur des bajoyers.

Les vannes permettant le

remplissage et le vidage du sas sont généralement installées sur les portes

elles-mêmes et sont manœuvrées à l'aide

de crémaillères à manivelles.

Les plus récentes sont assistées par des moteurs et vannes électriques parfois gérées par un ordinateur.

Dans

les écluses modernes de grande taille le vannage est placé dans les bajoyers

et disposé de telle sorte que les remous du remplissage gênent le moins

possible les bateaux.

A chaque fois qu'il y a remplissage et vidage du

sas, le fonctionnement de l'écluse entraîne une certaine consommation

d'eau.

Cette consommation est maxima dans le cas d'une "fausse bassinée",

c'est-à-dire quand l'écluse est remplie ou vidée sans qu'il y ait "sassement"

d'un bateau.

Elle est minima lorsqu'il y a "alternance", un bateau montant

suivant un avalant.

Ecluse à sas à portes busquées avec ventelle

Dessin de Leonard de Vinci

La maitrise des eaux

Le canal

Beaucoup

de rivières aujourd'hui abandonnées par la navigation ont été canalisées

à partir du XVIème siècle à l'aide de barrages fixes en maçonnerie et

d'écluses à sas.

C'est le cas de la Baise, du Tarn et du Lot qui possèdent

encore leur équipement ancien désormais inutile.

Le

canal de dérivation prolonge naturellement l'écluse vers l'aval, et permet

d'éviter la zone de faible profondeur et les atterrissements situés en

aval du barrage.

Il peut y avoir maintes raisons de prolonger ce canal

de dérivation sur de longues distances, en`aval et en amont des écluses,

pour éviter les passages en rivière dans les endroits les plus difficiles..

C'est par exemple le cas de la partie du canal du Nivernais établie

à la fin du XVIIIème siècle en amont d'Auxerre tantôt dans le lit, tantôt

à proximité immédiate de l'Yonne.

Le canal latéral est établi parallèlement

à la rivière sur une longue distance. Il ne conserve avec elle que très

peu de points de contacts. D'abord pour son alimentation bien entendu,

puis parfois par quelques écluses de descente en rivière.

Le

canal de jonction permet, comme l'indique son nom, de mettre en communication

des rivières appartenant à deux bassins fluviaux différents, ou de remplacer

la circulation maritime périphérique des marchandises par une circulation

intérieure.

Il

présente un énorme intérêt dans un pays comme le nôtre

partagé en plusieurs bassins fluviaux débouchant dans des mers différentes.

Dans

les ouvrages, écluses de rivières, canaux latéraux ou de dérivation, l'alimentation

en eau nécessaire au fonctionnement des écluses est assurée de façon tout

à fait naturelle, par le cours d'eau lui-même.

Cela n'est évidemment plus

possible lorsqu'on désire faire franchir à un canal la ligne de partage

des eaux qui sépare deux bassins fluviaux, lieu dépourvu d'eau par définition.

C'est

à Adam de Craponne, créateur du canal d'irrigation qui porte son nom et

qui a fertilisé la plaine de Salon de Provence, qu'on doit la solution

de ce problème technique.

Elle consiste à construire un dispositif de

"rigoles" artificielles destiné à capter les eaux de ruissellement

des hauteurs qui dominent le col choisi pour le passage du canal, à les

stocker dans des réservoirs spécialement aménagés pour cela à l'aide de

barrages, et à les amener au bief de partage.

De là. elles alimentent

écluses des deux versants.

1 - Canal de Briare: de Loire en Seine par le Loing. 1642

2 - Canal du Midi: de Garonne en Méditerranée. 1681

3 - Canal d'Orleans : du Loing à la Loire 1723

4

- Canal Crazat: de l'Oise d la Somme 1738

5

- Canal du Centre: de Loire en Saône 1793

6

- Canal de Saint-Quentin: d'Oise en Somme et en Escaut 1810

7 - Canal

de haute

Seine en Basse Seine 1821

8

- Canal de Bourgogne: d'Yonne en Saône 1832

9

- Canal d'Ille-et-Rance 1833

10

- Rhône au Rhin 1833

11-

Canal des Ardennes: de l'Aisne à la Meuse 1836

12

- Canal de Nantes à Brest: de la Vilaine,

de l'Oust au Blavet, du Blavet, de l'Aulne 1838

13

- Canal de la Sambre à l'Oise 1839

14

- Canal du Berry: du Cher en Loire 1841

15

- Canal du Nivernais: d Yonne en Loire 1842

16

- Canal de la Marne au Rhin 1853

17

- Canal de l'Aisne d la Marne 1866

18

- Canal de l'Est: de la Meuse à la Moselle et à la Saône 1882

19-

à l'Aisne 1890

20

- Canal de la Marne à la Saône 1907

Les

canaux de jonction de France forment une partie essentielle du réseau

navigable français. Ils sont très nombreux et anciens.

Ils offrent la

particularité de franchir des seuils haut placés c'est-à-dire de traverser

des régions accidentées; certains d'entre eux sont d'une grande beauté,

en contrepartie ils comportent fréquemment un grand nombre d'écluses.

Canalisation généralisée et navigation artificielle

Toutes les rivières ne peuvent pas être canalisées à l'aide de barrages fixes en maçonnerie, c'est le cas des rivières de plaines à rives basses car en période de crue, la vallée entière risque d'être submergée, la hauteur grandissante des eaux s'additionnant à celle du barrage inamovible.

Seul, un barrage entièrement mobile, qui peut laisser le passage aux crues en s'effaçant et pouvant se refermer en période d'étiage pour obtenir une hauteur accrue et constante peut être utilisé.

C'est Poirée ingénieur de la Haute-seine, région où se pratiquait sur une grande échelle la navigation par éclusée avec des barrages fixes percés de vastes pertuis, qui a mis au point le premier modèle de barrage entièrement mobile en s'inspirant des pertuis à aiguilles verticales.

Combien de parisiens savent que la Seine est maintenue en eau dans leur capitale par le barrage de Suresnes construit en 1865, et que sans lui, elle serait plus basse de 2 à 3 mètres, qu'elle aurait un niveau perpétuellement changeant et un lit parfois presque vide en été? Pour la navigation intérieure, la canalisation des rivières par barrages mobiles éclusés est un événement d'une importance

comparable à l'invention de l'écluse à sas et à celle

du canal de jonction; c'est elle qui achève l'œuvre colossale et

séculaire d'aménagement des voies d'eau.

comparable à l'invention de l'écluse à sas et à celle

du canal de jonction; c'est elle qui achève l'œuvre colossale et

séculaire d'aménagement des voies d'eau. D'un seul coup, le réseau continu des voies artificielles est constitué tel que nous le connaissons aujourd'hui c'est-à-dire composé de canaux de jonction, de canaux latéraux et de rivières canalisées.

A un niveau plus général, on peut dire que si les canaux de jonction ont été un des facteurs majeurs de son unification, la canalisation des rivières du quart Nord-Est de la France par barrages mobiles éclusés, a été un des principaux outils de sa centralisation avec les voies ferrées et, plus tard, le réseau routier, tous deux rayonnants autour de la capitale.

C'est elle qui a fait de Paris le principal pôle économique du pays; d'autre part, elle a été un des agents principaux de l'industrialisation basée sur l'utilisation du charbon de terre.

Paris est situé au cœur de la seule région de France qui ne produise absolument pas de charbon, Paris va devenir au XIXeme siècle le principal pôle économique de la France et un très important centre industriel grand consommateur de ce combustible. Au milieu du XIXème siècle, la France dispose d'une voie entièrement canalisée à haut rendement entre les houillères du Nord (au formidable potentiel) et Paris.

Cette voie est formée de parties fort différentes: le réseau dense des rivières canalisées et des canaux du Nord de la France, qui se superpose en grande partie au bassin houiller, le canal de jonction de Saint-Quentin, qui joint l'Oise à l'Escaut, le canal latéral à l'Oise et l'Oise et la Seine canalisées.

C'est cette voie que va emprunter l'énorme flot de charbon qui alimentera Paris pendant un siècle, flot qui va permettre l'éclairage et le chauffage public et privé par le gaz de ville, puis par l'électricité, et qui va faire fonctionner les industries de transformation de la banlieue industrielle de la capitale.

En matière de navigation, deux conséquences complémentaires découlent directement de cette canalisation généralisée: la spécialisation de la voie d'eau dans les transports lourds et la naissance de la batellerie de canal.

Les bassins fluviaux

Péniches, Freycinet et transport

Canaux en péril